Há pelo menos 20 anos, os debates sobre ações afirmativas fazem parte da agenda dos governos brasileiros, como aponta a pesquisadora Ana Venturini no livro O impacto das cotas. Data do ano de 1995 a criação do Grupo de Trabalho Interministerial do governo federal para discutir e desenvolver políticas de valorização da população negra. Em 2002, foram criados o Programa Nacional de Ações Afirmativas e o Programa Diversidade na Universidade que incentivaram a promoção do acesso ao ensino superior para pessoas oriundas de grupos socialmente desfavorecidos. No mesmo ano, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Uerj, e a Universidade do Estado da Bahia – Uneb, implementaram a política de cotas nos cursos de graduação, tornando-se pioneiras na implementação da ação afirmativa no Brasil.

Em 2004, a Universidade de Brasília se tornou a primeira universidade federal a implementar as cotas raciais e, em 2012, a constitucionalidade das cotas foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Após esse marco, foi sancionada a Lei 12.711, que tornou obrigatória a reserva de vagas para estudantes de escola pública, negros, indígenas e com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, além da reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Cinco anos depois, as cotas raciais começaram a ser implementadas nas universidades estaduais paulistas de forma conservadora. No ano de 2014, a Universidade Estadual Paulista – Unesp realizou o primeiro vestibular com cotas, após grande mobilização e do movimento negro e do moivmento estudantil da universidade, do qual eu fazia parte enquanto membro do Diretório Central dos Estudantes – Helenira Rezende. Em 2015 foram reservadas 15% das vagas para estudantes de baixa renda. O percentual foi crescendo ano a ano, até que, em 2018, chegou a 50% de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, sendo que 35% dessas vagas foram reservadas para pessoas negras e indígenas.

Apesar dos resultados modestos, as batalhas foram árduas. Naquela época era natural os docentes justificarem a ausência de estudantes negros nas universidades públicas com argumentos baseados na meritocracia e alegações de que o ingresso desses alunos por meio das cotas poderia comprometer a qualidade do ensino. Além disso, me lembro bem das queixas de colegas interessados em estudar as questões raciais que denunciavam o pouco interesse das e dos docentes em orientar pesquisas com foco nessas questões ou em ampliar o currículo dos cursos de graduação e pós-graduação para contemplar a produção intelectual de mulheres negras e homens negros.

Em 2013, por exemplo, uma aluna da universidade que eu estudava relatou uma situação que hoje dificilmente aconteceria. Ela compartilhou com outros estudantes negros os incômodos que sentia em relação à postura de um dos professores dela, que afirmou não haver bibliografia sobre as questões raciais disponível em português para trabalhar o tema em sala de aula. O professor doutor ignorava a rica produção intelectual de autores negros brasileiros, como Lélia González, Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, Neusa Santos, Milton Santos, Sueli Carneiro, Luiza Bairros, entre outros.

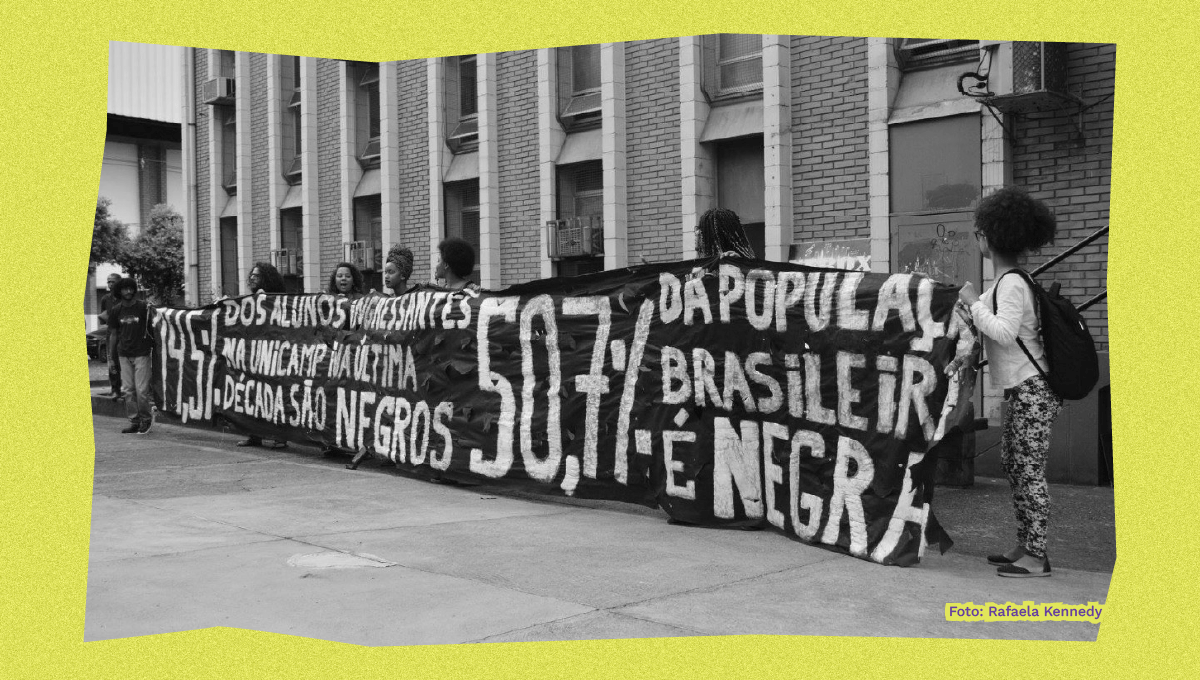

Depois de um período estudando na Unesp, eu iniciei um outro curso de graduação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e me envolvi com o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp assim que cheguei na nova faculdade. Não demorou muito para eu me deparar com a mesma questão com a qual tive contato no movimento estudantil da outra universidade: a urgência da implementação das cotas raciais e de outras políticas de ação afirmativa. Entre 2014 e 2015 o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp e a Frente Pró-Cotas realizaram uma série de ações para convencer a comunidade acadêmica sobre a importância das ações afirmativas para a democratização do ensino superior público. Em 2016, eclodiu uma greve na universidade e, a partir de então, as ações afirmativas se tornaram um dos temas centrais das discussões políticas na universidade.

A mobilização impulsionada pelo Núcleo de Consciência da Unicamp e pela Frente pró-cotas foram bem sucedidas e fundamentais para que, em 2017, a universidade aprovasse a implementação das cotas raciais e a criação do vestibular indígena. Logo após a Unicamp aderir às cotas raciais, a Universidade de São Paulo optou em implementar as ações afirmativas. Foi assim que São Paulo se tornou uma das últimas regiões a incorporar políticas de cotas nas suas universidades.

O estado de São Paulo tem uma dívida histórica com a população negra, decorrente da prática de crimes contra africanos e afrodescendentes e da manutenção de um esquema de tráfico ilegal de escravizados para suprir as fazendas de café na segunda metade do século 19. Conforme destacou o historiador Sidney Chalhoub, a maioria da força de trabalho explorada nessa região nos anos finais da escravidão foi oriunda do tráfico ilegal. Além disso, os governos dessa época também implementaram políticas discriminatórias para favorecer imigrantes europeus brancos, especialmente italianos. Diante disso, a reparação é uma medida urgente e necessária, apesar de ainda existirem pessoas e grupos que não reconheçam isso.

Em 2024, por exemplo, ao se posicionar sobre o sistema de cotas no serviço público, Adriana Ventura – deputada federal por São Paulo, filiada ao partido Novo – se muniu dos antigos preconceitos em relação às cotas raciais para criticar a implementação da ação afirmativa no serviço público e algumas falhas no processo seletivo dos cursos de graduação da USP. Embora os problemas nas bancas de heteroidentificação sejam uma realidade, é fato que elas não invalidam a importância da ação afirmativa em si. Preocupada em perpetuar ideias ultrapassadas e preconceitos que constituem a branquitude inerente à representação que São Paulo faz sobre si, ela não se atentou para os impactos positivos das cotas na melhora da qualidade do ensino superior no Brasil e, também, para mudança de valores que transformaram a opinião da sociedade em relação às cotas raciais.

De acordo com uma pesquisa publicada no mês de agosto de 2025 pelo Datafolha, 82% dos brasileiros defendem as cotas nos concursos públicos apoiando a reserva de vagas para pessoas indígenas, quilombolas e mulheres. O debate sobre esse tipo de ação afirmativa se ampliou tanto ao ponto de, no mesmo ano, a Unicamp ter se tornado a primeira universidade estadual paulista a aprovar a implementação de cotas no vestibular para pessoas trans, travestis e não binárias.

Apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados para que os efeitos positivos das cotas sejam potencializados. No livro O impacto das cotas, Márcia Lima e Luíz Augusto Campos destacam a precariedade dos programas de permanência estudantil, as dificuldades de implementação das cotas raciais em cursos elitizados e de alta concorrência e a queda na demanda por ensino superior.

Além disso, a implementação das reservas de vagas nos concursos públicos para docentes nas universidades estaduais paulistas teve poucos avanços. Ainda que a Unicamp tenha aprovado a execução de programas piloto de reserva de vagas nos concursos públicos de professores para docentes negros e com deficiênca, as universidade estaduais ainda possuem um corpo docente mjoritariamente branco. De acordo com uma pesquisa realizada pela Ação Educativa e pela Rede Liberdade, os docentes negros na USP não chegam 4%.

A luta pelas cotas raciais nas universidades estaduais paulistas foi um processo árduo e necessário, que finalmente começou a se concretizar nos últimos anos graças aos esforços de ativista do movimento negro brasileiro. Embora ainda existam desafios a serem enfrentados, é fundamental reconhecermos os avanços alcançados e continuarmos trabalhando para a efetivação da reparação histórica e da justiça social. Em sociedade na qual o acesso à educação define quem têm direito às melhores condições de trabalho e aos melhores salários, a democratização do ensino superior continua sendo uma questão central para a cidadania plena e a redução das desigualdades raciais no Brasil.

Taina Silva Santos

taina@casasuelicarneiro.org.br

Bacharel e mestra em História Social pela Unicamp e Coordenadora de educação e pesquisa da Casa Sueli Carneiro